导言

近年来,在消费电子产品快速发展的推动下,对功能性玻璃表面的需求大幅增长,光学仪器,生物医学设备 和建筑应用程序 。在各种类型的高级玻璃材料中,熊猫玻璃因其出色的机械耐用性而脱颖而出; 高透光率; 耐化学性; 和热稳定性。这些特性使其成为显示面板的有吸引力的候选者; 相机镜头; 和精密光学器件,其中表面功能如拒水性; 防雾; 和自清洁越来越重要。

飞秒激光微加工提供了一种非接触式,高度受控且局部化的方法,可在微米和纳米级诱导表面改性。由于其超短脉冲持续时间(约10-15s),飞秒激光辐照最大限度地减少了热扩散和附带损伤,允许创建定义明确的周期性和分层结构。已知这样的特征显著地影响表面润湿性。最近的研究表明,这一领域取得了显著进展。例如,基于LIPSS的钛合金纹理产生了超疏水表面,水接触角超过161.6°,同时增强了抗腐蚀和防冰性能。在石英玻璃上,激光背面烧蚀结合PTFE涂层使用12μj的脉冲能量和100mm/s的扫描速度产生153±2°的疏水角。同样,玻璃纤维增强塑料的飞秒激光蚀刻产生了周期性的微纳孔阵列,其接触角达到161°,证明了烧蚀凹坑体积在调谐润湿行为中的关键作用。

方法

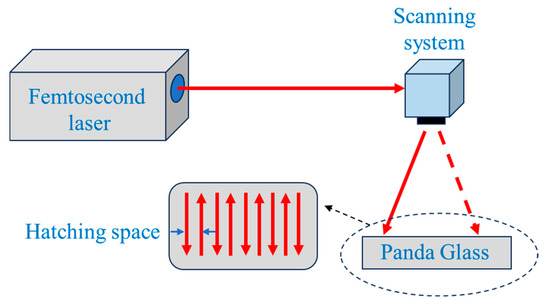

采用高功率工业飞秒激光系统 (FemtoYL-40,波长: 355 nm,脉冲持续时间: 408 fs,最高功率: 30 W) 诱导表面结构化。使用配备有远心透镜的振镜扫描仪将激光束聚焦到样品表面上,提供2.262μm的标称光斑直径 (x轴) 和2.240μm (y轴)。使用自定义的G代码图案定义激光扫描轨迹,阴影线间距为45μm,散焦距离设置为0mm,如图1。

图1. 加工示意图。

结果与讨论

原始表面形态

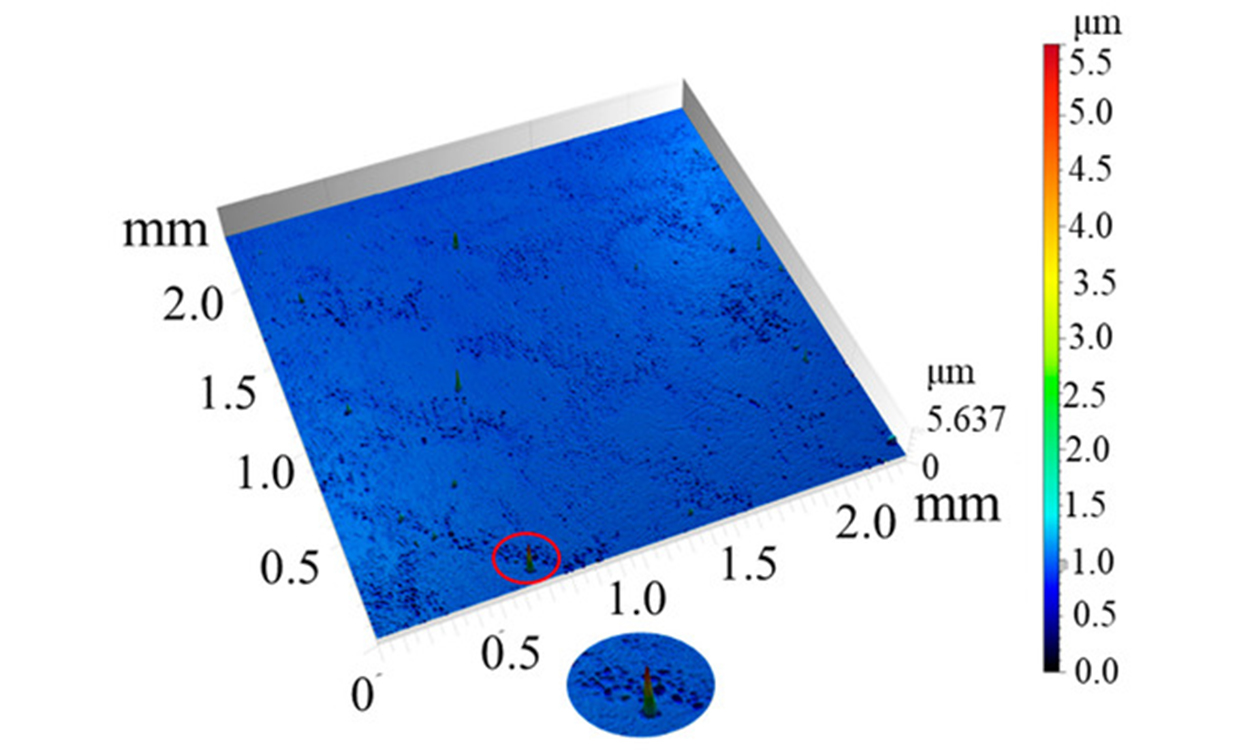

未经处理的熊猫玻璃表面表现出光滑,几乎无特征的拓扑结构,如图2所示。通过白光干涉法测量,Sa约为0.0212μm,而Sz达到5.637μm。相对于Sa不成比例地高的Sz值归因于孤立的表面粗糙,这可能是由残留的颗粒或轻微的制造缺陷引起的。没有观察到微米或纳米尺度的特征。

图2. 未经处理的熊猫玻璃表面的形态 (突起的放大视图如下所示)。

激光频率对表面结构的影响

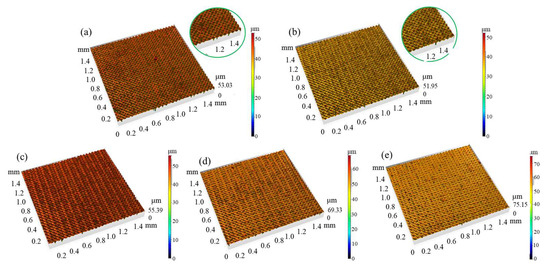

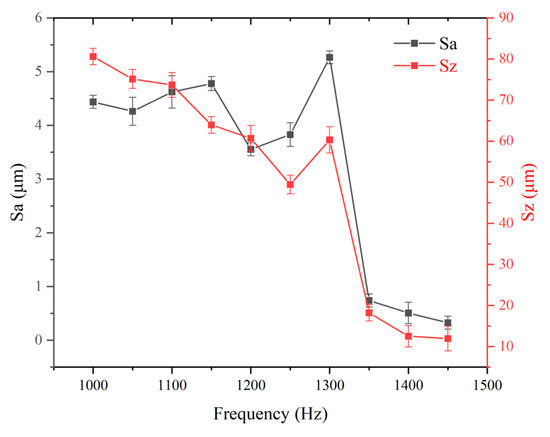

在这组实验中,激光功率固定在11.25 W,扫描速度固定在2000mm/s,而激光频率是变化的。图3说明了在各种激光频率 (1000-1450Hz) 下处理的熊猫玻璃表面的形貌,以及图4计算结果。表面粗糙度与频率呈非线性关系。Sz随频率降低,但在1300 hz时除外。Sa从1000 hz到1300 hz上下波动。在1300 hz之后,它降低。Sa和Sz都从1300 hz急剧下降到1350 hz。

图3。 不同激光频率处理的熊猫玻璃表面形貌 :(a) 1050Hz; (b) 1150Hz; (c) 1250Hz; (d) 1350Hz; (e) 1450 hz。

图4。 激光频率对熊猫玻璃表面Sa和Sz的影响。

当激光频率增加时,平均激光功率增加。平均激光功率可以通过以下公式计算:

P平均= E × f

其中P平均为平均激光功率,E为激光脉冲能量,f为激光频率。

存在一个激光功率阈值,当P平均高于激光功率阈值,此时熊猫玻璃表面严重汽化,Sa/Sz相当低。该激光功率阈值可以发生在1300 hz和1350 hz之间。在较低的激光功率下,表面表现出指示局部烧蚀的部分熔化的特征,而不是均匀的汽化为主的状态。这表明熔化和蒸发机制可能在该过渡区域共存。放大的镶嵌在图3更清楚地突出了这些混合特征,显示了与局部烧蚀坑相邻的浅熔体层。这导致Sa从100 hz到1300 hz不稳定。特别是对于1300 hz的激光频率,汽化大于熔化,这削弱了峰减少和谷填充的效果。这就是Sa和Sz在1300 hz处形成尖峰的原因。

结论

本研究系统地研究了使用飞秒激光结构化在熊猫玻璃基板上制备疏水表面的方法。深入研究了三个关键的激光加工参数-频率,功率和扫描速度-对所得表面形态,光学性能和润湿性的影响。

主要结论如下:

1.表面形态演变:

飞秒激光照射使得能够在玻璃表面上形成分级的微/纳米结构。形貌随激光频率,功率和扫描速度的变化而敏感地变化。最佳参数 (例如,〜1350 hz的频率,约34% 的功率以及〜3000 mm/s的速度) 产生了明显的表面纹理,这对于增强表面功能至关重要。

2.光学吸光度特性:

与原始熊猫玻璃相比,结构化表面在uv-vis-nir光谱中表现出明显更高的吸光度。这种增强归因于由微/纳米纹理化产生的增加的散射和光俘获效应。在中等激光通量下加工的表面表现出最高的吸光度,表明最佳的结构清晰度和周期性。

3.润湿性控制:

虽然没有实现完全的超疏水性 (>150°接触角),但激光处理的样品表现出疏水性的实质性改善,达到高达〜82°的接触角。接触角趋势与cassie-baxter润湿方式一致,并且与粗糙度参数密切相关,这证实了激光诱导的分层结构在改变润湿行为中起着核心作用。

4.过程-结构-属性关系:

这项研究在加工参数,表面微观结构和功能特性 (光学和润湿) 之间建立了清晰和定量的联系。结果强调,仔细调整激光参数对于实现目标表面功能至关重要,无论是光吸收,抗反射还是防水性。

总之,这项工作表明,飞秒激光技术是一种有前途的方法来定制硬,脆性材料如熊猫玻璃的表面性能。在单个步骤中制造微/纳米结构表面而无需掩模或化学蚀刻的能力为潜在的工业应用提供了优势。然而,考虑到达到的最大接触角 (〜82°)保持在疏水范围内,需要进一步优化和可能的后处理以实现超疏水性。

文章出自:DOI:10.3390/mi16090988。

注:文章版权归原作者所有,本文内容、图片、视频仅供交流学习使用,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理!